亦炽亦烈似长夏,亦温亦厚如山海。父亲的爱,能遮风挡雨,更是无言的守候。韩美林夫人周建萍在散文集《恰逢其时》中,回忆了父爱如山的温情时刻。

现转载于此,致敬伟大的父爱。

《恰逢其时》之南水北调

我的人生大致分为两个阶段,以三十五岁为分水岭,之前在南方,之后在北方。

1964年12月15日,我出生在杭州。我的父亲和母亲都是机关公职人员。小时候我长得人见人爱,因为父母公务繁忙,哥哥只比我大一岁,故我基本是吃百家饭长大的。

▲全家福

我是一个典型的射手座女孩,崇尚自由、喜欢冒险、乐于助人——所有射手座应有的特质我都拥有。十九岁那年我爱上了一个比我大九岁的青年才俊,于是我自作主张偷了家里的户口本,与其登记结婚了。为此,最疼爱我的爸爸伤心欲绝,他怪我妈妈没有藏好户口本而打了我妈妈,到现在我都记得当时妈妈撕心裂肺的哭声。我想不是因为父亲的拳头,而是因为任性的我实在太让她失望了。

▲父母在杭州植物园

由于过早恋爱和结婚,我第一年大学没考上,后来因为有了家庭、有了儿子,在学业上付出了惨痛的代价,这是我一生中最大的耻辱,以至后来我用了十年的时间不断学习,从电大到杭州大学中文系到浙江大学中文系作家班,来弥补这个缺憾。那段时间,浙江图书馆教室、杭州大学校园、浙江大学校园经常会出现一个火急火燎骑着配有儿童座椅的自行车、又像妈妈又像姑娘的我。最艰难的时候,我每天一大早将几个月大的儿子送到育婴室,交给老师一个鸡蛋一瓶牛奶后,便匆匆赶到学校去上课,下了课赶紧去育婴室将儿子从痰盂上解救下来(因为当时孩子多老师少,婴儿基本被绑在一个个痰盂上)。我回到家给屎尿一身的儿子洗澡、喂奶,将其哄睡之后再复习功课。这种生活我坚持下来了,那是我自己酿的苦酒,我必须自己喝下去。

▲与大儿子了然

所幸的是,大学没考上,上帝却给了我一份喜欢的工作,这得益于高中时期我获得过中学生演讲比赛第一名,故被浙江展览馆录取当讲解员。因为那里讲解工作是阶段性的,1983年夏天我被借调到浙江省电影家协会(以下简称“影协”),影协的上级主管单位是浙江省文学艺术界联合会(以下简称“文联”),主要工作是协助举办那年的全省电影剧本创作年会。这一次借调,让我在电影界待了三十三年,直到提前退休。

或许是自己性格中的倔强和吃苦耐劳的秉性成就了我,自从到了浙江省电影家协会,一路走来,从秘书到副秘书长,再到秘书长、副主席。30岁前,我结婚生子、完成了学业、入了党、提了干,成了当时单位里最年轻的处级干部。所有的动力,我想是来自未考上大学的羞辱,以及我对父母的愧疚。

▲父母在公园健身

▲父亲给母亲量血压

在事业上,我遇到的第一位伯乐是浙江省文联原主席顾锡东,他是浙江剧作界的领军人物,一生创作了六十余部剧目,如《五女拜寿》《汉宫怨》等,写过200多篇戏剧类评论文章。他的大智、大德、大善、大爱,为我树立正确的人生观、价值观奠定了良好的基础。顾伯伯当时作为浙江文联党组成员,分管戏剧、电影。他非常勤奋,每次去他办公室汇报工作时总是看见他在伏案疾书,他的稿子非常工整,没有一个错别字。也许是因为当时我在各协会中年龄最小的缘故,顾伯伯对我呵护备至,后来浙江电影家协会工作能在全国影协中脱颖而出,主要得益于顾伯伯的引导、信任和支持。

2003年,我从北京回到杭州参加顾伯伯的追悼会时伤心欲绝,我后悔2001年离开杭州后没有经常回去看他,我更后悔顾伯伯因为在雪地里摔了一跤引起并发症后我没有去医院探望。当我听说浙江医院的医生对顾伯伯的病情恶化束手无策,顾伯伯绝望地说了一句“一帮庸医”后抱憾九泉时,我痛苦得不能自拔,之后很多年,每每想起这句话,我仍心如刀绞。

浙江文联绝对是一个人才辈出的地方。20世纪80年代初,艺术家生活条件都不怎么好,文联在离西湖不远的一栋小楼里,一层是会议室,二层是办公室,三层是宿舍。记得当时只有会议室有空调,夏天,每到中午大家都会去会议室纳凉,可谓各路精英济济一堂,场面相当壮观,记得美术家协会(以下简称“美协”)有姜宝林、曾宓、董小明、潘鸿海、魏新燕,作家协会(以下简称“作协”)有张晓明、袁敏、盛子潮、朱海、陈建军,舞蹈家协会(以下简称“舞协”)有郭桂芝、马云,曲艺家协会(以下简称“曲协”)有马来法(马云的父亲),还有摄影家协会(以下简称“摄协”)的周润三,基建科的钟睒睒等,文联还时不时有名家来访,像麦家、余华、茅威涛、何赛飞等都曾或投稿或来切磋。

▲由浙江省电影家协会承办2000年夏衍百年诞辰活动

记得马云、钟睒睒、卢小萍、石红等我们几个趣味相投的发小经常聚在一起,马云年轻的时候并不像如今这样锋芒毕露,甚至还比较含蓄腼腆,我想当年我过早地恋爱结婚生子一定让他们觉得很无趣。否则,我们的青春期互动应该更多一些,至少马云去西湖边练习英语口语时,我时而也能成为“跟班”。记得马云即将离开文联去读大学前夕,文联几个年轻人自发组织去诸暨五泄风景区游玩,我因一早送儿子去托儿所未能赶上火车。为了追赶大部队,表达我的“忠心”,我还是坐上了下一班火车,尽管落日时才赶到那里,但五泄的夕阳下,看见钟睒睒、马云、张建安等众兄弟姐妹远远地向我招手的时候,我仍感到无比幸福。

2006年马云与太太张瑛来我们杭州馆家做客时,我们一别已近二十年。虽然彼此的人生都发生了巨大的变化,但年少时的记忆犹存。比如,单位路口有一个卖馄饨和葱煎包子的小摊,大家都喜欢在那里吃早点,尤其是钟睒睒,几乎每天光顾。

在马云求学、创业,钟睒睒创办养生堂、农夫山泉的那段时间里,我除了继续弥补校园的缺失外也没闲着。女人嘛,除了安宁的生活,我能做的就是将浙江省电影家协会的本职工作做好,像我们这种群众团体,国家给钱有限,基本靠秘书长自己去化缘和创收。记得我这个协会当时在整个文联中是最富有的。20世纪80年代末一直到整个90年代,我也是全国电影家协会里年龄最小的秘书长,其次是江苏省电影家协会秘书长陈国富。江浙影协是全国影协中工作最出色的两个协会,全国性电影活动此起彼伏,各种创作年会、观摩活动办得风生水起。1992年在山东召开的华东六省一市影协工作年会上碰到黄宗江先生,黄老给我和陈国富起名为“金童玉女”,这个称呼在电影界足足用了三十年,直到2015年12月我主动提前退休。

▲与著名表演艺术家于洋、田华

▲1998年,在华东六省一市影协年会后与“金童”陈国富(右二)等领导合影

1991年夏天,浙江大学作家班的最后一个学期交毕业论文选题,我选择了“大墙内的女子”这个题材。起因很简单,我的一个美院的朋友在劳教,我去看过她一次,便被那儿吸引了。浙江省司法厅监狱管理局高明副局长为我安排去浙江金华十里坪女子劳教所体验生活,顾锡东主席为我写了推荐信。在一个烟雨蒙蒙的清晨,我踏上了去浙西方向的列车,毅然闯入了浙江十里坪女子劳教所这个神秘而又陌生的地方。面对着许多性格迥异的姑娘或警惕或呆滞的目光,我的第一感觉是,我来对了!因为我看到了这里集中了最聪明和最愚笨的女人,而这两种女人恰恰是最有故事的女人。

劳教,顾名思义,是对犯罪情节较轻者进行强制性的劳动教育,本质上还是以人民内部矛盾待之。2013年劳教制度已被废除。劳教所里许许多多失足女子,卖淫、盗窃、行凶、诈骗,伤风败俗、寡廉鲜耻,说起来令人齿寒,难道她们被社会所抛弃,都是咎由自取吗?她们大都有不幸福的畸形家庭,不正常的社会遭遇,其中固然有她们自己的责任,但是其中所反映出的家庭和社会深层次的不谐之音,也许更值得人们深思。

去劳教所前,我要求不以采访者身份,而以被劳教人员的身份进入,与她们同吃同住同劳动。这在当时情况下还没有先例,但是最终还是做到了。据说当时的省司法厅胡厅长还请示了公安部的张秀夫部长,部长指示:在保护好采访者人身安全的情况下尽量满足采访的要求。

▲与电影《女儿谷》的演员们在浙江金华十里坪女子劳教所体验生活

到了十里坪女子劳教所,我首先认识了所长陈素明,这是一个非常干练的女警官,还有指导员“老歪”。我进了劳教所后受到了女劳教人员的极力追捧,令我有些受宠若惊。无论女孩,还是大妈,都愿意把她们的故事讲给我听,白天,我与她们形影不离,学着里面的行话;晚上,在被窝里将心底积压的那些令人心痛的故事像挤牙膏般挤出来,那个时候没有手机,也不方便纸笔记录,只有默默地把这些记在脑子里,然后抽时间偷偷整理出来。两个月后,一些自称“男部”的人开始喜欢我,有的甚至还为我大打出手。在被骚扰得无处藏身后,我不得不公开身份。没想到,公开身份后那些人更加肆无忌惮地“爱”我,因为谁也不曾想到一个“采访者”可以跟她们生活在一起那么长时间,她们对我佩服得简直五体投地,我俨然成了英雄。

其实除了陈所长、“老歪”政委外,食堂的王师傅也知道我的身份,打菜时候他也会照顾我一下。出来以后,为了给我的“同教”更多温暖,十里坪劳教所汶口那个唯一的小卖部里的东西几乎被我买空,包括香烟。也许你不相信,一般糖衣炮弹打动不了这些满心疮痍的女孩,唯一见效的就是烟。几乎所有的姑娘们在它面前都不堪一击,她们太脆弱了,脆弱得只要嗅一嗅从我嘴里吐出来的烟圈就已心满意足。从那时起,我学会了抽烟。我辜负了所里领导对我的信任,胸前别着陈素明所长01号徽章自由出入戒备森严的大门,怀里却总是揣着劳教所最忌讳带入的东西。抽一根烟罚十天,我不会去害这些女孩,只得佯装自己烟瘾大,一根接一根,在这迷漫的烟雾中,姑娘们向我吐露出如烟般的往事……

我以这种特别的方式获得了第一手资料,回来后完成了长篇纪实小说《回眸女儿谷》,它是我的毕业论文,在中国青年出版社的《小说》季刊上发表了。我的责编李硕儒老师对该作评价很高,那时他时常跟我谈起“大墙文学”之父从维熙。

我自小就喜欢写作,从小到大,豆腐块文章经常在报刊上发表。我所在的单位也有不少知名作家,平时与《江南》《东海》《山海经》的编辑们在一个楼里上班,也许耳濡目染吧,从那时起,就与文学结下了不解之缘,我开始尝试写小说,写剧本。我与前夫相识也是因为文学,他是一位优秀的编剧,天资聪颖、风流倜傥、才华横溢,我们是在一次生日聚会上相识的,后来当彼此有好感时,我向他袒露了自己在十七岁时单恋过一位有妇之夫,将这段“暗恋”写成的小说《他》交给他,并告诉他,恐怕自己在精神上已经不那么纯洁了。没想到看完我的小说,前夫说:“哪怕你是一泡臭狗屎我也要抱在怀里了。”

▲与谢晋导演在《女儿谷》拍摄现场哄小演员爱爱

《回眸女儿谷》是我在全国文学刊物上发表的处女作,不到一年,谢晋导演的制片人毕立奎给我打电话说,谢晋导演在《小说》杂志上看到我的纪实小说《回眸女儿谷》,想买断小说版权改编成电影剧本,我仿若在梦里,但想到那是我的第一手资料,又有谁比我更了解那些女劳教呢?这时候我那射手座牛脾气又顶上来了,我对毕立奎主任说:“毕主任,版权我不卖,除非让我自己改剧本。”

后来,谢导开恩了,说那就让她试试吧。1993年夏,我被邀请到上海去见导演,这也是我第一次以作者身份与谢晋导演面对面。那天我穿着花背带裤、戴着花帽子去徐家汇的上海电影制片厂找谢晋,谢导正与潘虹等人在会议室开会,见到我拉了拉我的帽檐哈哈大笑说:“完全是一个小姑娘嘛!怎么听说有孩子了?”晚上谢导请我吃饭,还特意请来了宗福先老师,他希望宗福先老师给我些剧本修改方面的经验和建议。整个吃饭过程中谢导一直在谈意大利新现实主义经典影片《罗马十一点钟》,希望我回去仔细阅读这个剧本,说对我的创作会有帮助。

回到杭州后,为了充实素材、丰满人物,我又去了两次十里坪女子劳教所。由于劳教最多三年,最少一年,我去时发现来了不少新人,也看到几位老人,只不过她们已是“二进宫”了。

▲谢晋导演在拍摄现场给《女儿谷》演员说戏

我花了三个月时间完成了剧本《女儿谷》初稿,之后被邀请到上海谢晋恒通明星学校去修改剧本,我与谢导的学生们吃住在一起,他们中有李翠云、赵薇、马翎雁、郑蓉蓉、卢政萍、陈思成、赵娜娜、渡边美穗、牟凤彬、王大安等,记得赵薇和马翎雁与我生肖相同,比我小一轮,大家都叫我周姐。他们的老师是中央戏剧学院的张仁里,当过姜文的班主任。

到了学校我才知道谢晋导演看上我小说的良苦用心,因为我写的是一群女犯,而他这部戏是想给谢晋明星学校的首届毕业生量身定制的,所以,影片最初定位就是一部群戏。那段时间,谢导边安排学生排戏边让我修改剧本,他还专门请来了余秋雨老师为我开“小灶”授课。秋雨老师建议我在剧本的最后增加一场高潮大戏,他说看了我的剧本,发现其中有血有肉的人物就有十二人之多,这十二人又各自怀揣着不同的故事和秘密,难度的确很大,需要沉下心去写。为了使故事更丰盈,人物更有个性,我又去了上海青浦女子劳教所体验了生活,影片中静儿的原型就源自上海青浦女子劳教所。

皇天不负有心人,八易其稿,剧本终于尘埃落定。谢晋导演的确会“压榨”编剧,他自己不写,但会煽动你写。1994年5月,《女儿谷》正式开机,马翎雁、赵薇、卢政萍、赵娜娜、牟凤彬等人如愿以偿担纲影片主要角色。谢晋导演让我待在片场随时为剧本修改台词,这好像是他的创作习惯,但对编剧来说是一个考验。很多人说谢晋导演是明星的伯乐,我认为对编剧亦是。感谢谢晋导演,他使一个连起码的编剧基本要求也不懂的作者圆满完成了任务,使我领略了创作的艰辛,每当夜深人静我提笔痛苦得想甩手不干时,总觉得导演用一根无形的鞭子在抽赶着我,让我欲罢不能,否则就没有此后媒体“中国影坛上导演、编剧年龄最悬殊的一次合作”的报道了。

1995年,《女儿谷》杀青后在我的家乡杭州首映,我请来了从十里坪女子劳教所解除劳教的一些女孩,她们出来后大都“混”得不怎么好,除了社会歧视、工作没有着落外,生活也不幸福,影片最后,由金复载作曲的《妈妈,别抛弃我》歌声响起:

头顶的天空为什么这样小?

因为四周的围墙老高、老高。

夜晚的星星为什么这样陌生?

因为属于我的那一颗不见了。

啊,妈妈!

别抛弃我,别抛弃我……

那时,我觉察到了台下某个区域的抽泣声……

1996年,《女儿谷》被选为第四届妇女代表大会指定影片并荣获第四届大学生电影节特别荣誉奖。记得在北京师范大学领奖当天,正赶上赵薇参加北京电影学院表演系面试,领奖的前三分钟,远远看见身着我那件露腰小红棉袄、带着面试胜利微笑的小燕子向我们狂奔过来——尽管那时我们谁也不知道她是小燕子。

▲电影《女儿谷》荣获大学生电影节特别荣誉奖

之后,我的文学作品集《回眸女儿谷》由中国文联出版社出版,恩师顾锡东在序里写道:“在小说《女儿谷》里,周建萍以其真挚的感情反映女子劳教所里的真实生活,剔其幽微,笔触细腻,抉其隐秘,描写大胆,一个个性格形象栩栩如生,颇有惊心动魄催人泪下的生动情节。这部作品的吸引力,是在于只现身而不说法,让读者们阅之而掩卷叹息,激起对她们畸形人生的感触,对社会弊病的思考,周建萍后来在电影文学剧本中为她们作了代言:‘妈妈,别抛弃我!’”

记得中央电视台《半边天》栏目曾经来杭州采访过我,他们从我在单位上班跟拍到下班去幼儿园接儿子,再跟拍到菜场买菜,最后跟拍到家里做饭。记者问我,你希望做一个什么样的女人?我说,我希望做一个完整的女人,记者问什么是完整的女人?我说事业和家庭并举的女人。事实上,无论从内心还是实践,我都是这样想也是这样做的。没有人不觉得我做家务是一把好手,不用提前预约,我能在一个小时内烧出一大桌可口的饭菜;很多人都觉得我带孩子是那样地干练自如,经常看到我一手推着自行车一手抱起儿子一把将他准确无误地扔到车后座椅上,且从未失手过;没有人不觉得我在工作上是拼命三郎、追求实效的人……

就在我努力地做着我认为的完整女人的时候,我在婚姻中迷失了,或者说走丢了……

是的,我十九岁结婚,我对自己的选择确信不疑。我享受过月底家里没钱用粮票去自由市场换鸡蛋的快乐;我享受过下午即将临盆,上午还在家里炒着香喷喷小核桃的悠闲;我享受过生了儿子回家,因为没有电梯,老公一把抱起我和儿子两个人疾步登上五楼的愉悦……

我有点相信宿命。比如一生中,有的人可能有若干次婚姻,有的人只有一次,而我,命运则给我安排了两次,很蹊跷。我觉得很幸运,南北对我都不薄。我不太同意婚姻破裂论,更希望彼此为曾经拥有过的一段婚姻画上一个圆满的句号。我到现在也跟馆里的姑娘们说,不要怕婚姻失败而犹豫着不往前走,失败了画个句号继续往前行。人生有几个阶段,而每个阶段我们都尽可能做得圆满,包括事业,包括婚姻。

▲与法国南特电影节原主席阿兰•雅拉杜夫妇在戛纳电影节颁奖典礼现场

2000年初春,我因创作了《女儿谷》受邀去苏州同里参加全国电影创作年会,车窗外油菜花儿开得令人心醉,到了南京见到“金童”,还见到了苏小卫等国内诸多电影编剧,那时我的第二个剧本正在酝酿中,想着借此机会多向老师们学习,为此,“金童”还从中国电影资料馆调来了一些资料片。没想到刚出席完开幕式,就接到谢晋导演的电话,让我马上回杭州,陪他的朋友韩美林去一趟上虞,说是雕塑《大舜耕田》遇到了些麻烦。说实话,当时我特别沮丧,以前开会我基本是为别人服务,这次好不容易以编剧身份开个会,屁股都没坐热就要回去,但谢导催得急,没办法,只能与大家一一告别,踏上归途。

一路上我想着韩美林,其实这三个字,我并不陌生,因为谢晋导演曾经说过要介绍我认识韩美林,并将我托付给他,当时只觉得“托付”这两字好重。后来谢晋导演又告诉我说,韩美林第三次结婚了。当时我心中也没起任何涟漪,因为我除了知道韩美林是个画家外,其他一无所知。

▲初恋时与美林

下了火车,司机先带我到杭州大厦顶层,谢导正在那儿拍摄《女足9号》,看到谢导吃着香蕉看着监视器,我便问:导演,韩美林呢?谢导说:在疗养院呢!我一看表,已经快下午六点了,看谢导没有收工的意思,想着赶紧先去接韩美林,然后请导演与他一起吃饭。

城西的杭州热水瓶厂改造的疗养院是我帮剧组联系的赞助,二十分钟我就到了疗养院,司机去敲韩美林的房门,一个矮个子男人出来了。

司机小吴说:“韩老师,周建萍让我来接您去吃饭。”

韩美林疑惑地问:“周建萍?”

因为我在浙江也是小有名气的人,小吴以为韩美林没听清,又大着嗓门重复了一遍:“周—建—萍!”

韩美林说:“我不认识周建萍啊?”

这时候我走了过去,韩美林见到我似乎先是一愣,后眼里放光看着我问:“你就是周建萍啊?”

我说:“是啊!”

他转身进去了,不一会儿出来,左手拿了一本画册,右手举了一尊像大印般龙的雕塑,递给我说:“原来准备送给你们省长,现在不送了,送给你吧!”

当时我有点不自在,刚认识,接受如此厚礼似乎不太合适,毕竟无功不受禄嘛!

▲女婿敬酒

当我们一起回到杭州大厦时谢导已经收工,作为东道主,我安排谢导和韩美林在杭州大厦四楼的一个餐厅用餐。谢导嚷嚷着要喝黄酒,几杯酒下肚,大家畅所欲言,我和韩美林也不那么生分了。很奇怪,如今想起来,我跟美林结婚二十年加起来也没见过他喝几杯酒,但那天他的的确确喝了很多黄酒!

我们从上虞雕塑谈到韩美林在中国美术馆的展览,从《鸦片战争》谈到《女足9号》,从北方谈到南方……可能因为当天从南京来回旅途劳顿的缘故吧,我那天不胜酒力,喝着喝着就趴在桌子上了,这时候,韩美林冷不丁问了我一句:你先生呵护你吗?

平生,从来也没有哪个男人问过我这句话,我被问住了,说真的,我对“呵护”两个字的概念是模糊的,不知怎么搞得,泪水夺眶而出……

翌日,我陪韩美林出发去上虞,对于这座位于曹娥江畔的小城市我很熟悉。1998年10月浙江影协承办“谢晋从影五十周年”活动期间,我带领全体中外电影界嘉宾去过上虞,与上虞领导混得很熟。到了上虞,吃了霉干菜烧肉、霉千张后,下午参加雕塑《大舜耕田》会议,记得一位叫阿牛的副市长一上来就发难——他说:韩美林,我们给你的三百万,你们用到哪里去了?我要审计你!

▲韩美林位于上虞的城市雕塑作品:《大舜耕田》

目睹这种情形,我担心地看着韩美林,没想到韩美林慢条斯理地说:这座雕塑是谢晋老师委托我做的,这是一座巨型石雕,完成了恐怕是全世界最大的群像雕塑了。你们知道这座雕塑的体量有多大吗?为了这座雕塑,我们要砍掉山东的一座半山,运过来的石头要用一千三百辆卡车,这样吧!我先将钱退给你,我们将雕塑做好,钱你看着给吧!

阿牛似乎没有听见韩美林在讲什么,还是继续很强势地在讲。作为一个浙江人的我,当时只觉得羞愧难当。

我站起来对着阿牛说,陈市长,你是什么级别?韩美林是什么级别?他是全国政协常委,你说话的态度怎么能这样?我看这个会也别开了,我待会儿找你们领导。

说完,我拉着韩美林扭头就走!感觉自己不是浙江人,与韩美林倒是一伙的。

▲与父母在杭州

我与上虞其他几个部门的领导安顿、安抚好韩美林后,回到自己的房间,赶紧给时任浙江省委宣传部的梁平波部长打电话。

我说,梁部长,咱们浙江的干部今天真够丢人现眼的,素质太差,把韩美林得罪得不轻,您是否请上虞市委书记刘金熙来一趟做下解释呢?

梁平波部长自己也是画画的,他对韩美林很了解,马上请刘金熙书记来了,刘书记看到我说,建萍,我是来赔罪的!咱们一起请韩老师吃饭吧。

▲与家人一起游西湖

饭桌上,刘书记说今天下午没赶过来是因为市里为省里“三讲”巡视组开欢送会,而阿牛市长是这次“三讲”唯一一位没有通过的领导,他有情绪,不开心,最近又查出肝上有个囊肿,这几天在医院做检查。

听到这里,喝着绍兴女儿红的我们,似乎对阿牛市长的成见也烟消云散。

谁都知道我和美林的媒人是谢晋,但我想真正意义上的媒人或许是阿牛市长。因为他,美林才知道浙江还有这么一位爱憎分明的巾帼侠女,这么一位外表温柔捏捏扎手的烈女子。没有阿牛市长的这一出,我和韩美林只是一次出差;有了这一出,成就了一次邂逅。

▲全家在绍兴祭祖

2016年6月,我突然接到阿牛市长的电话,他说听说我们要去荆州为美林的《关公》揭幕,他很激动,说自己早已离开政府,最近十几年都在荆州,他开发的项目就在《关公》对面,这几年他是看着这座伟大的作品一点点矗立起来的!

6月17日中午我们如约见到了阔别十六年的阿牛市长,他一点也没变,还是那样清瘦,只不过被岁月磨砺得儒雅了不少,我们坐下来彼此还是有点尴尬,毕竟用十六年来证明一件事情,时间长了点。

因为有了这次邂逅,我和韩美林的关系似乎跳了级,平时联系越来越多。那些年我因主持杭州电视台《相约龙井》的栏目,声带小结,嗓音沙哑,影响节目效果,医生推荐我去北京同仁医院做手术。

▲告别杭州

2001年春节前夕,我问韩美林,您在同仁医院有熟人吗?美林说,院长都是我哥们。于是,我提起行囊北上手术。

到了韩美林家,我看家里有好几拨客人,就待在一边观望着,韩美林是一会儿招呼着客人,一会儿忙着送客,家里地上到处都是废报纸,估计是占地盘,每张报纸上都有狗的尿,感觉似乎有点杂乱无章。

这个家我是第二次来了,1993年第一次来的时候韩大师不在家。那年全国影协换届,作为全国影协理事的我还代表各协会在会上发了言,当时作为名誉主席的谢晋也在场,会后谢导说要带我去韩美林家看看,然后去他家对过的凯旋西餐厅吃蜗牛。我在主人不在家的情况下,有幸去了一趟位于王府井大饭店后院的韩府。记忆中,他家楼下有一个大佛头,家里有个小保姆叫小勤。说实话,这个家除了艺术给了我震撼以外,其他一无是处。尤其是通向家里的楼梯,那是我所见过的全世界最脏的楼梯,发了黑的地毯一脚踩上去尘土飞扬,真不知道那些经常去的名人、大腕、国际友人们是如何看待这个楼梯的?

因为有过谢晋导演“我要把你托付给韩美林”之说,尽管韩美林之后又第三次结婚,我还是刻意地观察了一下这个家,的确不敢恭维,用“杂乱无章”四个字形容不为过。或许北方人的生活就是这样?但那个楼梯我始终不能释怀,作为大师级艺术家的韩美林自己掏钱整理一下楼梯又能怎样?这个心结等到我认识美林后得以证实。由于这个楼是王府井大饭店附属办公楼,当初这个饭店产权是中国作家协会的,作协搬走了,留了几户住家在这里,在美林的大脑模式中,地毯应该隶属王府井大饭店,而从未想过会影响到自己的声誉。

当韩美林送走最后一批客人回来的时候,我们听到小狗抓门的声音,保姆赶紧去开门,发现韩美林脸色煞白地半倒在地上,我们赶紧将他扶了进来。美林躺在沙发上说,刚才来的是武汉市公安局的两位公安,说在他们那儿抓到两个卖白粉的,问他们毒资从何而来,他们说卖韩美林的画,公安在他们住所真的搜出了几幅韩美林的画,他们拿画来让美林辨别真伪。美林看到画后感觉到不妙,便上楼打开库房,发现已空空如也。他痛心地说了四个字:“家贼难防。”

▲北上

就这样,美林当晚因心梗住进了同仁医院,我的同仁医院声带小结手术计划暂时搁浅。

同仁医院的心血管内科主任胡大一,在北京小有名气,也不知道是韩美林的血管特殊还是因为名人过于小心,胡大一在给美林做心血管造影时说美林心血管狭窄的位置非常不好,决定放弃造影,建议转院。

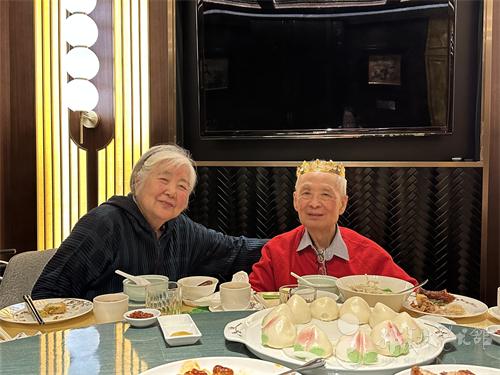

▲2024年2月,父亲九十大寿

▲2024年春节,全家在北京团聚

阜外医院是全国最好的心血管专科医院,血管造影对于他们来说是南水北调常规手术,但就这么个平常得不能再平常的手术,2001年1月17日中午,韩美林造影过程中突然出现了主动脉撕裂的事故。

手术台上大夫们惊慌失措,美林身上喷出的鲜血顿时染红了他们的白大褂,只见他们冲向办公室,用飞快的语速打着求援电话。在介入手术中发生血管撕裂这样的情况,对于国内最好的心血管医院来说,概率只是万分之一,却被美林碰上了。好在美林福大命大,被业界称为“胡一刀”的阜外医院外科主任胡盛寿及时为美林做了急诊搭桥手术。

在当时的情况下,尽管我和韩美林均已单身,但我的身份在医院这种特殊的场合下出现,未免还是有些尴尬。美林被推出手术室入ICU(重症加强护理病房)时,已是小年夜前一天,我只能打电话向远在杭州的爸爸“坦白”,爸爸平静地听完我的叙述后说:“韩美林我知道,他是个好人,你不用担心家里,好好照顾他吧。”就这样,我决意不做逃兵,留下来照顾美林。

▲2021年,与父亲在杭州

▲2024年春节,与父母在北京

▲2024年5月,与父亲在杭州最后的合影

- End -